|

|

О. Х. Бгажба, С. З. Лакоба

ИСТОРИЯ АБХАЗИИ

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ

РАЗДЕЛ I

Первобытнообщинный строй и раннеклассовые образования на территории Абхазии

§14. АПСИЛЫ

Первым упомянул об апсилах известный римский историк Плиний Старший

(Секунд), который погиб, спасая людей во время извержения Везувия в 79 г.н. э.

В 137 г. о них писал и римский чиновник (легат) Флавий Арриан, посетивший, по

поручению императора Адриана, военную базу Себастополиса. Апсилы жили тогда к

северу от лазов и имели «царя» Юлиана, получившего знаки «царской» власти от

императора Траяна (98–117 гг.).

В I–II вв. они заселяли значительную часть Колхиды к северу от Фасиса до

Себастополиса, что подтверждается и археологическими материалами.

В последующее время (II–V вв.) апсилы в письменных источниках почти не

упоминаются. Судя же по археологическим раскопкам, наиболее густозаселённым

районом Апсилии в III–V вв. была современная Цебельдинская долина.

К VI в. лазы оттеснили апсилов примерно к р. Ингур.

Наиболее богатое из ранних захоронений апсилов – погребение в с. Таглан (Гальский

район), принадлежавшее, возможно, кому-нибудь из «царского» рода Юлиана. Там

было найдено много золотых изделий – голова оленя с ветвистыми рогами, бусы,

бляшки; серебряные сосуды – стакан, чаши, кубок, блюдце, кольцо; обломки

бронзового кувшина; железные конские удила и другие предметы I–II вв.

В это время в Апсилии ходила римская кесарийской чеканки монета.

В III–V вв. в Апсилию поступало большое количество античных изделий. Но

апсилы сами создали свою самобытную культуру. В V в. они уже освоили

производство собственных амфор для морских перевозок. В их могилах встречают

лощёные аланские кружки, а в Теберде и Нальчике археологи находят апсилийские

кувшины с чашечковидным венчиком (IV–V вв.).

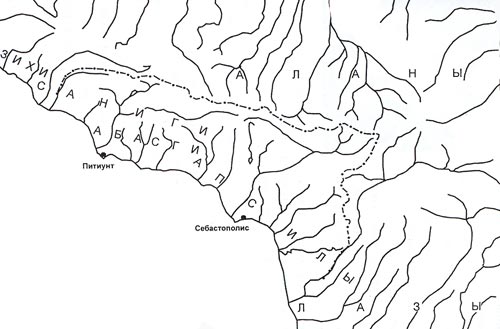

Абхазия I-II в веках н. э.

В VI в. вдоль перевального пути на Северный Кавказ было сооружено несколько

крепостей, главная из которых была Тцибила (по-абх. Цабал). Они охраняли одно из

ответвлений Великого шёлкового пути, дорогу через Апсилию («Даринский путь»). За

его охрану империя платила большие деньги. Вооружены апсилы были самым

современным оружием для своего времени – дамасскими мечами, метательными

топорами «францисками» и другими видами вооружения.

Апсилийское общество. В социальном отношении апсилы сохранили основные черты

родового строя на его высшей стадии, «военной демократии». Поэтому каждый

мужчина был воином, даже кузнецы: железный инвентарь одного апсилийского

захоронения III–IV вв. состоял из кузнечного молота и предметов вооружения.

Каждый населённый пункт Апсилии объединял большое число людей, находившихся в

различной степени родства. В окрестностях Цебельды такие поселения приобретали

городской облик. Патриархальные семьи апсилов были равноправными. Но между

родовыми поселениями могла углубиться и разница в экономическом положении.

Привилегированным выглядит род Шьапкы (Рогатория). Так, его женщины больше

занимались своей внешностью и не работали в поле (отсутствие мотыжек в

погребениях при большом количестве украшений). А мужчины были лучше вооружены.

Апсилы в это время ещё использовали традиционную религию (язычество) и мир

иной воспринимали достаточно конкретно. Они считали, что умершие вновь

возрождаются и занимаются в загробном мире тем же, чем и при жизни: мужчины

сражались, а женщины занимались своей внешностью, обрабатывали землю,

хозяйничали. Поэтому усопшего хоронили с соответствующими ему вещами, до тех

пор, пока не стали христианами.

У стен Цабала. В VI в. Апсилия, как и вся Колхида, стала ареной

ирано-византийских войн. Именно тогда (550 г.) упоминается главная крепость

Апсилии – Тцибила «в высшей степени укреплённая». В это время происходило

наступление иранского полководца Набеда. На его сторону перешёл знатный лаз

Тердет, которого хорошо знали апсилы. Он подошёл к крепости со своим отрядом и

апсилы впустили его к себе без всяких подозрений, ибо не знали об его измене.

Когда персидское войско появилось, Тердет открыл ворота персам. Апсилы послали в

Византию гонцов, чтобы рассказать о случившемся и попросить о помощи. Но они её

не получили. События, произошедшие в дальнейшем, очень красочно описываются у

византийского придворного историка Прокопия Кесарийского: «У начальника этой

крепости была жена родом из Апсилии, очень красивая лицом. В эту женщину

внезапно безумно влюбился начальник персидского войска. Сначала он пытался

соблазнить её, когда же он увидел, что не имеет успеха, то без всякого колебания

он применил насилие. Приведённый этим в яростный гнев муж этой женщины ночью

убил его самого и всех тех, которые вошли вместе с ним в это укрепление,

оказавшихся невинной жертвой страсти их начальника, и сам завладел укреплением.

Вследствие этого апсилы отпали от колхов (т.е. лазов), упрекая их в том, что они

не захотели оказать им помощи, когда они подверглись нападению со стороны

персов». Византийскому отряду в тысячу воинов во главе с Иоанном, сыном Фомы

Армянина, пришлось уговорами и мирными речами улаживать этот инцидент. Археологи

раскопали башню, где произошло нападение апсилов на персидский отряд, которое

было настолько неожиданным, что персидское оружие так и осталось прислонённым к

крепостной стене, а уздечки – на крюках.

Боевые слоны в Абхазии. В 553 г. персидский полководец Мермерой применил в

Апсилии боевых слонов, но из этого ничего не вышло. У защитников крепости были

мощные станковые луки, а закалённые наконечники стрел имели свинцовые

стабилизаторы. Помимо этого оружия, защитники крепости умело использовали визг

поросёнка, подвешенного за ногу. Слоны не выдерживали этого визга и разбегались.

Главная крепость. В крепостном строительстве, судя по Тцибиле, Апсилия не

отставала от Европы (пятигранная, купольная, катапультная башни). Найдены также

древняя баня, состоящая из трёх комнат (холодная, тёплая, горячая), водопровод,

раннехристианские храмы с крещальней, где епископ Константин крестил взрослое

население Апсилии, уникальная печь для обжига извести, винодавильня и многое

другое. Судя по археологическим материалам, Апсилия была связана с Грецией,

Сирией, Египтом, Карфагеном и многими другими культурными центрами.

Позднее, где-то к VIII в. (может, чуть раньше) апсилы вместе с абасгами,

санигами и мисимианами составили единую абхазскую феодальную народность.

Бгажба О. Х., Лакоба С. З. История Абхазии с древнейших времен до наших дней.

М., 2007

|