|

|

О. Х. Бгажба, С. З. Лакоба

ИСТОРИЯ АБХАЗИИ

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ

РАЗДЕЛ II

Абхазия в эпоху феодализма

§9. Абхазское княжество и Турция (XV–XVIII вв.)

С падением в 1453 г. Константинополя турки-османы решили взять под контроль и

Черноморское побережье Кавказа (в том числе Абхазию). Через год их флот появился

в Севастопольской бухте, атаковал и опустошил город.

Антитурецкая коалиция. В Закавказье образовалась антитурецкая коалиция, куда

вошло и Абхазское княжество, что видно из письма царя картвелов Георгия VIII

герцогу Бургундскому от 1459 г.: «…князья-христиане… заключили между собой

перемирие и поклялись всеми силами бороться с турками… каждый выставляет свои

войска. Я выставляю 40000 человек… Готов со своими войсками мегрельский царь

Бендиан, грузинский царь Горгора (из Самцхе) направляется с 20-тысячной

кавалерией. Герцог Анакоции (Авогазии – Абхазии) Рабиа обещал выступить со

своими братьями, вассалами и со всеми войсками (30 тыс. воинов). В союзе

участвуют … и три татарских князя… Перечисленные лица поклялись друг другу в

верности, изменник будет наказан …». Однако наметившийся было союз распался.

В начале 60-х годов XV в. турки присоединили к себе Крым и часть

Кавказского побережья, а со взятием Каффы в 1475 г. генуэзская колониальная

система в Черноморье прекратила своё существование.

В 1553 г. турки попытались укрепиться в Джигетии. Они неоднократно вторгались

и в Имеретию. Подверглись огню Кутаиси, Гелати и другие пункты. Всё это

происходило на фоне противостояния двух могущественных государств – Турции и

Ирана. Каждый вёл беспроигрышную для себя, но коварную политику «разделяй и

властвуй» и старался привлечь на свою сторону как можно больше владетельных

князей и царей Закавказья. Но полувековая война между Турцией и Ираном

закончилась мирным договором, по которому все спорные территории были поделены

на сферы влияния. Турции досталось всё Западное Закавказье (в том числе

Абхазия). Но его необходимо было ещё завоевать.

Турки в Абхазии. В 1578 г. на короткое время в Севастополисе разместился

турецкий гарнизон. Об этом говорят надписи на надгробных плитах, найденных на

территории г. Сухум.

В первой половине XVII в. турки блокировали город с моря, так как не могли

овладеть им со стороны суши. Пришлось пойти на выплату дани. Абхазские феодалы

даже начали получать турецкие имена. Например, имя Карабей принадлежало

лыхненскому князю в 20-х гг. XVII в.

Казаки. В это же время население Западного Закавказья (в том числе Абхазии)

было тесно связано с донскими и днепровскими казаками. Оно видело в них своих

союзников против турецких «басурман».

После удачных турецких походов казаки, возвращаясь на родину, наполняли

большую пицундскую чашу золотыми и серебряными монетами. В их преданиях

сохранились сведения о совместных походах с «абхазскими христианами» к турецким

берегам.

Турецкий десант. В отместку в мае 1634 г. турки высадили большой десант в

районе Кодорского мыса, опустошили прилегающий район и разграбили Драндский

монастырь. Они обложили абхазов данью, но те платили её недолго, а потом и

вообще прекратили. Турки использовали междоусобицы местных феодалов в своих

корыстных целях. Бывали моменты, когда им это не удавалось. Так, в 1672

«мингрельский князь пригласил абхазцев на помощь против турок». Но такие союзы

были недолговечны.

Сухум-Кале. В 1724 г. турецким архитектором Юсуфом-ага была построена

крепость бастионного типа. Она и сам город стали называться Сухум-Кале. Турки

осмысливали это название по-своему, как «су» – вода, «хум» – песок, «кала» –

крепость, город. В 30-х годах XVIII в. в Сухум-Кале служило от 70 до 112 солдат.

Абхазы и турки. После того как турки в 1733 г. ограбили и сожгли Илорский

храм, а затем двинулись в северо-западную Абхазию, Шервашидзе и его подданным

пришлось перейти в мусульманство. Однако вскоре между ними и османами возникла

ссора. Абхазы напали на лагерь турков и уничтожили его. Часть османов бежала с

пашой, другая – погибла. В результате абхазы отвоевали не только всё имущество,

но и вновь обратились в свою веру. Эту победу приписали чудотворению св. Георгия

Илорского, который в ту ночь велел абхазам выступить и тем самым придавал им

силу в сражении.

В 1757 г. Самурзаканский владетель Хутуния Шервашидзе воевал с турками в

Имеретии. Прежде чем погибнуть, он сразил 16 врагов. По наущению турков феодалы

Дзяпш-ипа восстали против владетеля Бзыбской Абхазии Манучара Шервашидзе. В это

время он и его два брата, Ширван и Зураб были высланы в Турцию. Дзяпш-ипа в

результате сумел овладеть территорией между р. Псырдзха и Кодор. Вскоре Зураб

Шервашидзе, с помощью турков, вновь вернулся в Абхазию в качестве наместника.

В 1771 г. абхазы, под руководством Зураба и Левана Шервашидзе (владетель

Самурзакано), осадили и взяли Сухумскую крепость. Затем они её уступили «за 20

турецких мешков и десять тысяч пьястров». Через три года турки покинули

Сухум-Кале, «как бесполезную для них крепость». После этого Шервашидзе разделили

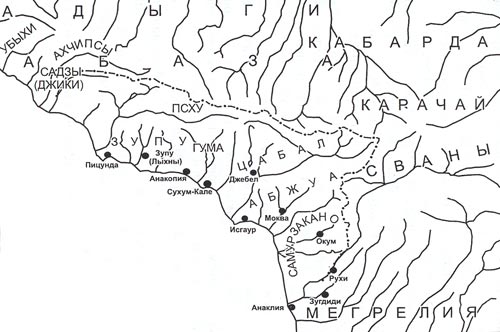

между собой Абхазию на четыре части – Бзыбская Абхазия (Зупу) досталась Зурабу;

владетелем центральной – между Анакопией и Кодором (Аку) – стал Келешбей;

территорию между Кодором и Аалдзгой (Абжуа) получил другой племянник Зураба –

Бекирбей; Самурзакань осталась за правителем Леваном.

Абхазия и Турция в XVI–XVII вв. Усиление политических, экономических

контактов с Османской империей на протяжении XVI–XVII вв. привело к постепенному

распространению мусульманства суннитского толка. Так, если в начале XVI в. ещё

сохранились традиционные (дохристианские) и христианские верования на всей

территории Абхазии, то с его середины начался процесс вовлечения её в исламский

мир.

Абхазия в XVII - XVIII веках

Мусульманская религия. К 40-м годам XVII в. относится первое свидетельство

турецкого географа и историка Эвлия Челеби об абхазах-мусульманах. Он писал, что

у них есть мечеть и, если кого-нибудь «обозвать христианином, то они убьют его,

если же назвать мусульманином – обрадуются. Они не признают Корана и не имеют

никакого вероисповедания. Вместе с тем не любят христиан, а за мусульман душу

отдадут». В то же время абхазы ещё не платили султану «харадж», которым обычно

облагались немусульмане. Та часть абхазов, которая проживала в приморских Абжуа

и Самурзакани, была как будто христианами. О такой выборности религии говорит и

тот факт, что владетель Юго-Восточной Абхазии Путу Шервашидзе выказывал верность

христианскому учению, а владетель остальной части Абхазии – Карабей был

сторонником ислама. Проникновению мусульманства в Абхазию в середине XVIII в.

способствовали междоусобные распри, удаление католикоса из Пицунды и изгнание

христианских священников из многих пунктов. Но из-за отсутствия здесь

социально-экономических условий зёрна новой мировой религии прорастали на

местной почве не совсем просто.

Религиозный синкретизм. До середины XVIII в. абхазское общество развивалось

на конфессиональном уровне по трём религиозным направлениям – сохранялись многие

элементы христианства, возродились различные традиционные народные культы,

расширялось воздействие мусульманства.

Ян Рейннегс, врач, путешественник, наблюдал во второй половине XVIII в.

смешение традиционных и христианских верований у абхазов. В первых числах мая

они собрались в священном лесу около большого железного креста, где жили

пустынники. Все приносили с собой деревянные кресты и ставили их повсюду, а

потом обменивались ими в знак дружбы. Во многих местах Абхазии находят грубо

обработанные железные кресты, нижний конец которых представляет острие для

насадки на деревянное древко.

Возрождение традиционной религии у абхазов прослеживается и в погребальном

обряде. Хоронить продолжают на кладбищах у заброшенных храмов, но с христианской

западной ориентировкой (головой на запад). Появляется обычай приусадебных и

придорожных захоронений. В приморских районах возрождается и становится

популярным традиционный в древности обряд воздушных захоронений. Он вызывал

удивление у путешественников. При этом приносили в жертву коня, как когда-то.

Затем вешали на дерево ящик с покойником, а рядом его вещи и оружие, которыми он

пользовался на войне. Возродились также культы, связанные с поклонением деревьям

(особенно ореху и дубу), рощам, огню и очажной цепи, горным духам, солнцу и

луне, животным (особенно быку, собаке, лошади), земле, воде и их божествам,

железу и кузне, душе умерших, богу Анцва и т. д. Так что в этих условиях

христианству и мусульманству мало было места. И только к концу XVIII в. правящая

верхушка абхазов более или менее обращается к исламу.

Хозяйство. Основу хозяйства Абхазии в это время составляли земледелие,

скотоводство, охота, пчеловодство и разные формы ремесленной деятельности.

Различные авторы (например, грузинский географ-историк первой пол. XVIII в.

Вахушти Багратиони) отмечали, что земля в Абхазии плодородна, а климат мягкий. В

ней много фруктов, винограда, скота, зверей, птиц и рыб. Особой красотой

отличалась местная большая коза с мягкой пёстрой шерстью, длинными рогами и

бородой до колен.

Основной сельскохозяйственной культурой в Абхазии до XVIII в. было просо.

Потом больше стали употреблять кукурузу и, особенно, фасоль, проникающие из

Турции. Основными орудиями труда были деревянный плуг с железным наральником, на

кончик которого наваривалась стальная закалённая полоса, мотыга и топор. В

ежедневную пищу абхазов входили сыр, молоко и дичь. Видную роль до конца XVIII

в. играло свиноводство. По словам очевидцев, свиньи были здесь «величиной с осла».

Из свинины готовили для продажи дешёвое сало и ветчину.

Торговля. Из Абхазии вывозилось большое количество воска. Из-за отсутствия в

то время полноценной городской жизни каждый крестьянский двор удовлетворял свои

нужды самостоятельно. Абхазские женщины прекрасно пряли нити, которые вывозились

в Смирну и Салоники. Мужчины производили железо древним «сыродутным способом»,

изготовляя высококачественную кольчугу, отковывали острые кинжалы и сабли. В тот

период в Абхазии деньги не имели обращения – обмен носил натуральный характер.

Здесь появились армянские колонии из персидского города Джуга, для того чтобы

оживить торговлю. Наибольшей известностью пользовался торг в Исгуаре (Кодорский

мыс), который состоял из двухсот маленьких хижин-плетёнок, где жили торговцы.

Подобные торги были в Сухумской крепости и близ Гудауты, на Бамборском мысе, где

дорогой самшит обменивали на соль и железо.

Но самым важным предметом торговли были люди, интересовавшие больше всего

турецких купцов, которые в этом плане перещеголяли генуэзцев. Продавали в

основном пленных, но за большую сумму – и своих соплеменников. Наиболее ценились

молодые, крепкие красивые мужчины (15 руб.) и 13-18-летние девушки (20 руб.). По

данным Шардена, турки ежегодно вывозили до 12 тыс. рабов. В этом плане особенно

прославился Путу Шервашидзе.

В обмен на людей турецкие торговцы завозили в Абхазию товары из различных

стран: всевозможные ковры, одеяла, холсты, кожу, шали, сукно, шелка, сёдла,

сбрую, железо, медь, котлы, курительные трубки, солёную рыбу, сахар, соль и,

конечно, разнообразное вооружение – ружья, сабли, кинжалы, ножи, пистолеты,

порох, стрелы.

Так продолжалось до тех пор, пока на горизонте не замаячил двуглавый орёл

царской России. Абхазию из-за непокорности ждали новые трагические потрясения,

связанные с махаджирством, насильственным выселением большей части абхазского

народа за пределы своей родины.

Бгажба О. Х., Лакоба С. З. История Абхазии с древнейших времен до наших дней.

М., 2007

|