|

|

О. Х. Бгажба, С. З. Лакоба

ИСТОРИЯ АБХАЗИИ

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАШИХ ДНЕЙ

РАЗДЕЛ II

Абхазия в эпоху феодализма

14. СМУТНОЕ ВРЕМЯ И ВОССТАНИЕ АСЛАНБЕЯ

Смерть Сефербея и царские репрессии. При владетеле Сефербее Чачба (1810–1821

гг.) центральная власть Абхазии совершенно ослабла. С прежней яростью вспыхнули

междоусобицы. Наделённый всеми правами владетельской власти Сефербей был

формальным правителем и не мог существенным образом влиять на политическую

обстановку внутри страны. По-прежнему независимыми оставались вольные общества

горной Абхазии – Псху, Аибга, Дал, Цабал и другие, которые «отказались быть

покорными» России и владетелю Сефербею.

Действительным владетелем Абхазии народ по-прежнему считал Асланбея. Он часто

появлялся здесь и поднимал восстания. В июле 1813 г. Асланбей выступил против

Сефербея, однако был атакован русским батальоном и ополчением владетеля Мегрелии

Левана Дадиани. Только благодаря этой поддержке Сефербей удержал власть.

Охраняемый русскими солдатами, он жил либо в Сухумской крепости, либо в

Мегрелии, правители которой поддерживали его в борьбе с Асланбеем.

После смерти 7 февраля 1821 г. владетеля Сефербея в Абхазии вспыхнули

«беспокойства и возмущения». Многие абхазы хотели видеть владетелем Асланбея или

его брата Гасанбея (брата по отцу). Но заменявший в это время Ермолова

генерал-лейтенант Вельяминов по совету владетеля Мегрелии объявил

«правительницей Абхазии» вдову Сефербея – княгиню Тамару Дадиани (тётка Левана

Дадиани). Чтобы обезопасить Тамару, Вельяминов отдал приказ арестовать Гасанбея

Чачба и выслать его в Сибирь (1821–1828 гг.). Абхазы взбунтовались и отказались

признать Тамару правительницей Абхазии.

Генерал Ермолов 29 мая 1821 г. писал графу Нессельроде, что братья Гасанбея –

Баталбей, Ростомбей и Таирбей «явно восстают» против Тамары Дадиани. Более того,

Таирбей был направлен в Константинополь за помощью для взятия Сухум-Кале и с

просьбой возвести в «звание владетеля Абхазии» Асланбея.

Восстание Асланбея. Летом 1821 г. Асланбей вернулся на родину. При поддержке

убыхов, садзов, псхувцев он поднял восстание, «овладел всею Абхазиею» и обложил

Сухумскую крепость. Подоспевший с войсками князь Горчаков разгромил в ноябре

1821 г. восставших. Он привёз нового владетеля – Дмитрия (Омарбей), сына

Сефербея. По приказу Горчакова вокруг Сухум-Кале были опустошены и сожжены

абхазские сёла, а в Лыхны (Соуксу), для защиты Дмитрия, оставлены две роты

Мингрельского полка.

Дмитрий Чачба с детства находился в Петербурге в качестве заложника. Он забыл

родной язык, обычаи и пользовался ещё меньшим авторитетом, чем его отец

Сефербей. Опасаясь сторонников Асланбея, Дмитрий около года прожил в Лыхны, как

пленник. Однако 16 октября 1822 г., по версии его матери Тамары Дадиани, он был

отравлен человеком Асланбея Урусом Лакоба (Лаквари). По свидетельству же русских

офицеров, с которыми Дмитрий постоянно общался, молодой владетель в течение

последних трёх месяцев страдал лихорадкой и умер от малярии.

Абхазия в первой половине XIX века.

Владетель Михаил, князь Горчаков и Асланбей. Вскоре после смерти Дмитрия

император 14 февраля 1823 г. пожаловал его брату Михаилу (Хамудбей) титул

владетеля Абхазии (правил до 1864 г.). Власть несовершеннолетнего Михаила

оказалась очень слабой. В 1824 г. под руководством Асланбея вновь вспыхнуло

восстание, которое охватило всю Абхазию. Более 12 тысяч абхазов заблокировали

русские гарнизоны в Сухумской крепости и Лыхненском укреплении. Князь Пётр

Горчаков отдал приказ Сухумскому коменданту подполковнику Михину навести

порядок.

С отрядом в 225 штыков он предпринял в мае 1824 г. ночное нападение на одно

из абхазских сёл и сжёг его. Возмущённые такой жестокостью, абхазы разгромили

отряд, а Михина убили. Восстание вспыхнуло с новой силой. Из Анапы на турецком

корабле вновь прибыл Асланбей. В течение полутора месяцев русские солдаты

обороняли осаждённое Лыхненское укрепление, в котором находился владетель

Михаил.

Такое отчаянное положение встревожило Ермолова. В июне 1824 г. в Абхазию были

двинуты крупные военные силы: эскадра Черноморского флота, 2 тысячи русских

солдат и 1300 всадников мегрельского ополчения. С моря своей артиллерией их

поддерживал фрегат «Спешный». Кроме него, в операции были задействованы: бриги

«Орфей», «Меркурий», «Ганимед», фрегат «Евстафий» и шхуна «Гонец». Карательной

экспедицией командовал Горчаков, который подавил в августе 1824 г. выступление

Асланбея, потеряв при этом около 800 солдат и офицеров.

В последний раз Асланбей прибыл в Абхазию в 1830 г. и попытался поднять

восстание против своего племянника, владетеля Михаила, но к этому времени

присутствие царизма в крае окрепло и Асланбей вынужден был навсегда покинуть

родину. До самой смерти он жил в Константинополе.

Асланбей Чачба был действительно законным владетелем Абхазии и наследником

политики Келешбея. В результате военной интервенции России в июле 1810 г. он

потерял абхазский престол, однако ещё в течение 20 лет поднимал неоднократные

восстания, пытаясь вернуть свою власть.

Генерал Гессе. План «Абхазской экспедиции», разработанный графом Паскевичем и

утверждённый царём Николаем I, ставил своей конечной целью установить сухопутное

сообщение между Поти и Анапой. В первую очередь нужно было возвести побережные

военные укрепления в Бамборе (близ Гудауты), Пицунде и Гагре и поставить в этих

фортах русские гарнизоны.

В июле 1830 г. генерал Гессе высадился в Сухуме с отрядом в 2 тысячи штыков и

сабель, однако выполнить до конца поставленную задачу оказалось невозможным.

Гессе не смог проложить дорогу между Гагрой и Анапой, но само Гагрское

укрепление в теснинах, названное «Кавказскими Фермопилами», стало преградой на

пути воинственных садзов (джигетов) и убыхов в пределы Абхазского княжества.

В августе 1830 г. убыхи и садзы во главе с Хаджи Берзеком Дагомуко (Адагуа-ипа)

предприняли отчаянный штурм только что возведённого форта в Гагре. Такое

яростное сопротивление заставило генерала Гессе отказаться от дальнейшего

продвижения к северу. Таким образом, береговая полоса между Гагрой и Анапой

осталась свободной от царских войск.

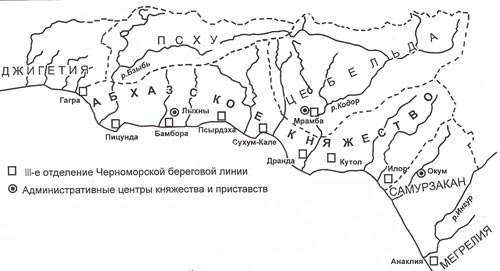

Позднее расположенные в Абхазии укрепления – Гагра, Пицунда, Бамбора, Мрамба

(у Цебельды), крепость Сухум, военные посты Дранда, Квитаул (Кутол), Илори

составили третье отделение Черноморской береговой линии.

Розен и Муравьёв в Цебельде и Дале. С усилением военного присутствия царизма

усиливалась и власть владетеля Михаила Чачба (Шервашидзе), который прочно

обосновался в Лыхны. В интересах дальнейшего укрепления своего влияния в Абхазии

самодержавие предпринимает новые шаги для восстановления авторитета

владетельской власти. Так, в 1837 г. генерал

Розен провел первую экспедицию (8

тыс. штыков) в Цебельду против непокорных горцев и добился «присяги на верность»

от некоторых князей Маршания. В урочище Дал (с. Лата) он не решился двинуться.

Дальцы ожидали помощи со стороны убыхов и пытались установить связь с Шамилем.

Относительной мягкостью экспедиции Розена остался недоволен русский император.

Мощное восстание в 1840 г. вспыхнуло на Черноморском побережье. Начатое

убыхами, шапсугами, садзами, оно перекинулось и в горные общества Абхазии –

Цебельду и Дал. Под влиянием убыхов повстанческое движение летом стало

развиваться среди кодорских абхазов, возглавляемых абреком Исмаилом Джапуа.

В октябре 1840 г. начальник Черноморской береговой линии генерал Н. Раевский

сообщал: «Цебельдинцы подстрекаются убыхами… В Абхазии часть народа готова

восстать против владетеля и присоединиться к убыхам». Тогда же 2500 садзов и

убыхов во главе с Хаджи Берзеком появились на берегах Бзыби и послали гонцов к

дальцам в ущелье Кодора. Раевский просил о помощи.

В декабре 1840 – январе 1841 гг. карательная экспедиция полковника Н.

Муравьёва обрушилась на Цебельду и особенно Дал. Дальцы, несмотря на упорное

сопротивление, были приведены к покорности и выселены в Цебельду, а их жилища и

зимний запас продовольствия «преданы огню».

Военный союз горцев. В отместку отряд из тысячи убыхов Керантуха Берзека

(племянник Хаджи Берзека) напал в феврале 1841 г. на село Отхара, принадлежавшее

владетелю Михаилу, а на обратном пути обрушился на Гагрскую крепость, где его

встретили орудийным огнём. Князь Михаил Чачба принимал участие в борьбе с

горцами вместе с царскими войсками. В 1843 г. карательная экспедиция во главе с

владетелем была направлена в урочище Псху.

В этот период в борьбе за свободу Кавказа больших успехов добивается Шамиль

(движение продолжалось с 1834 по 1859 г.). В 1845–1846 гг. он полностью очищает

от царских войск Дагестан и Чечню, едва не берёт в плен главнокомандующего на

Кавказе графа Воронцова, переходит в наступление на Кабарду. Шамиль делает

попытки вовлечь в движение народы Западного Кавказа. С этой целью в 1848 г. один

из его ближайших наибов Мохамед-Эмин ведёт большую пропагандистскую работу среди

садзов, убыхов и входит в контакт с предводителем цебельдинских и дальских

абреков Эшсоу Маршания.

Повстанческое движение в Абхазии продолжалось ещё долго. Летом 1857 г. убыхи

и садзы неоднократно штурмовали Гагрское укрепление. Недалеко от этих мест вновь

объявляется Мохамед-Эмин. Под влиянием убыхов разгорается восстание и в горной

Абхазии. В январе 1859 г. на Псху был двинут экспедиционный отряд под

командованием генерала М. Лорис-Меликова. Владетель Михаил подключается к этому

походу с ополчением в 2 тысячи человек.

Только спустя год после пленения Шамиля в Гунибе царское командование приняло

самые энергичные меры против абхазских горских обществ в верховьях реки Бзыби.

Сюда, на Псху, в августе 1860 г. во главе с генералом Коргановым были направлены

значительные силы (солдаты, казаки, 3 тыс. ополченцев, артиллерия), которые

встретили яростное сопротивление военного союза горцев (Аибга, Ахчипсу, Псху,

Цебельда).

Бгажба О. Х., Лакоба С. З. История Абхазии с древнейших времен до наших дней.

М., 2007

|